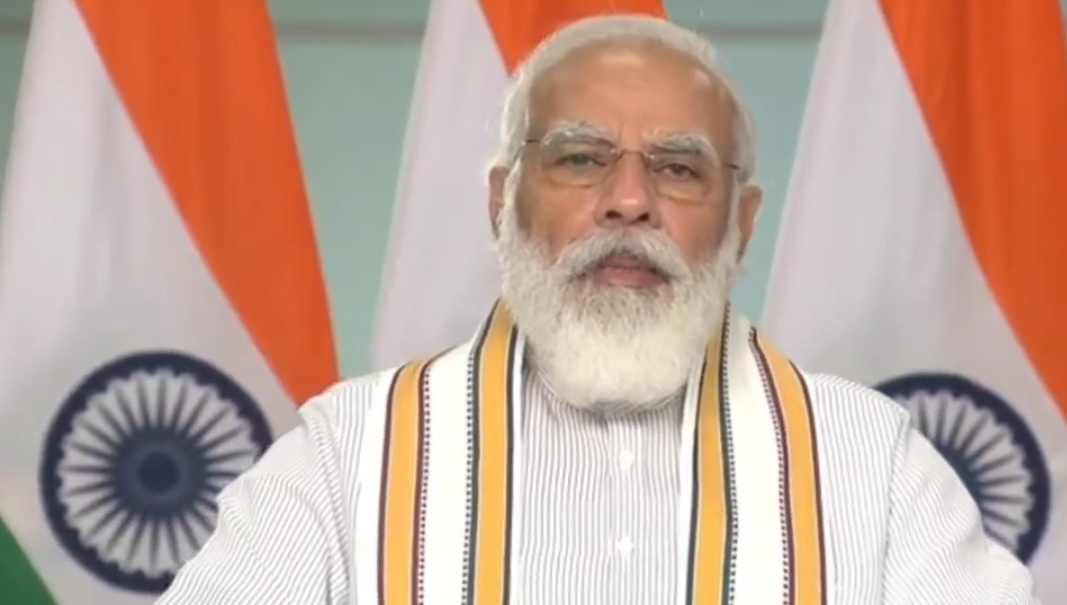

नई शिक्षा नीति 2020 पर मंजूरी के बाद हाल ही में उच्च शिक्षा में होने वाले बदलावों पर चर्चा की गई। और अब स्कूली शिक्षक पर व्यापक स्तर पर चर्चा करने के लिए एक संगोष्ठि का आयोजन गुरुवार को किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य व्याख्यान दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल एजूकेशन इन 21 सेंचुरी विषयक संगोष्ठि को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले तीन दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया है। हर व्यवस्था बदल गई है। समाज जब भविष्य की ओर बढ़ता है तो शिक्षा व्यवस्था कैसे पुराने ढर्रे पर चल सकती है। नई शिक्षा नीति नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है।

प्रस्तुत हैं पीएम मोदी के संबोधन के मुख्य अंश:

आज हम सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य निर्माण की नींव डाल रहा है। यह एक ऐसा क्षण है जिसमें नए युग के निर्माण के बीज पड़े हैं। “राष्ट्रीय शिक्षा नीति” 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है।

पिछले तीन दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया। हर व्यवस्था बदल गई। इन तीन दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा हो। लेकिन वो मार्ग, जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था, वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की, नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसके पीछे पिछले चार-पांच वर्षों की कड़ी मेहनत है, हर क्षेत्र, हर विधा, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

15 लाख से ज्यादा सुझाव

अब तो काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और शिक्षक पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं।

कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में देश भर के Teachers से MyGov पर उनके सुझाव मांगे थे। एक सप्ताह के भीतर ही 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं।

ये सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे: ‘रीड टू लर्न’ के लिए बच्चे शुरुआत में ‘लर्न टू रीड’ करें। ओरल रीडिंग फ्लूएंसी से भविष्य में बच्चे विषयों की सामग्री समझ सकेंगे।

हमारे देश भर में हर क्षेत्र की अपनी कुछ न कुछ खूबी है, कोई न कोई पारंपरिक कला, कारीगरी, हर जगह के उत्पाद मशहूर हैं। स्टूडेंट्स उन करघों, हथकरघों में जायें, देखें आखिर ये कपड़े बनते कैसे हैं? स्कूल में भी ऐसे स्किल से लैस लोगों को बुलाया जा सकता है।

कितने ही प्रोफेशन हैं जिनके लिए डीप स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन हम उन्हें महत्व ही नहीं देते। अगर छात्र इन्हें देखेंगे तो एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव होगा, उनका सम्मान करेंगे। हो सकता है बड़े होकर इनमें से कई बच्चे ऐसे ही उद्योगों से जुड़ें, उन्हें आगे बढ़ाएं।

21वीं सदी के स्किल्स

NEP को इसी तरह तैयार किया गया है ताकि पाठ्यक्रम को कम किया जा सके और आधारभूत चीज़ों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। लर्निंग को Integrated एवं Inter-Disciplinary, Fun Based और Complete Experience बनाने के लिए एक National Curriculum Framework Develop किया जायेगा।

हमें अपने Students को 21st Century की Skills के साथ आगे बढ़ाना है। ये 21St Century की Skills क्या होंगी?

ये होंगी:

-Critical Thinking

-Creativity

-Collaboration

-Curiosity

-Communication

प्रेशरशीट बनी मार्क्सशीट

हमारी पहले की जो शिक्षा नीति रही है, उसने हमारे छात्रों को बहुत बांध भी दिया था। जो विद्यार्थी साइंस लेता है वो आर्ट्स या कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। आर्ट्स-कॉमर्स वालों के लिए मान लिया गया कि ये हिस्ट्री, जियोग्रॉफी, अकाउंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये साइन्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्या Real World में, हमारे आपके जीवन में ऐसा होता है कि केवल एक ही फील्ड की जानकारी से सारे काम हो जाएँ?

हकीकत में सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। हर Learning Inter-Related है। Learn तो बच्चे तब भी कर रहे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं, जब वो परिवार में बात कर रहे होते हैं, जब वो बाहर आपके साथ घूमने जाते हैं।

लेकिन अक्सर माता-पिता भी बच्चों से ये नहीं पूछते कि क्या सीखा? वो भी यही पूछते हैं कि मार्क्स कितने आए। एक टेस्ट, एक मार्क्सशीट क्या बच्चों के सीखने की, उनके मानसिक विकास का पैमाना हो सकती है? आज सच्चाई ये है कि मार्क्सशीट, मानसिक प्रैशरशीट बन गई है।

जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सीखे, वही पढ़ाई की भाषा हो। जो हम बोल पा रहे हैं, वो बच्चे को समझ में आना चाहिए। विश्व में कई जगहों पर बच्चों को आरंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। घर की भाषा में ही बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है।

WhatsApp us

WhatsApp us